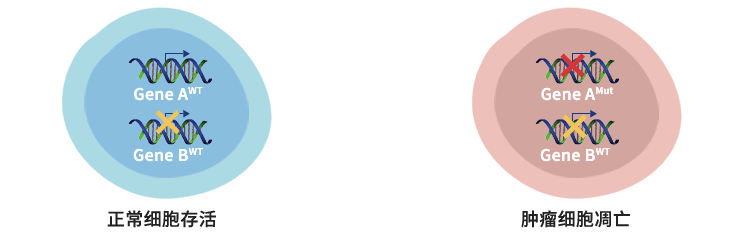

合成緻死

合成緻死源自(zì)于一(yī)個(gè)遺傳學概念。1922年♠↔(nián),美(měi)國(guó)哥(gē)倫比亞大(♠÷dà)學遺傳學家(jiā)Calvin Bridge 在研究☆$≥±模式生(shēng)物(wù)黑(hēi)腹果蠅時(shí),¥↑←首次發現(xiàn)一(yī)些(xiē)突變≠¥π組合會(huì)導緻緻死性,而任何單基因突變卻并不(bù)會(huì)造成¶£果蠅的(de)任何傷害。24年(nián)之後,同在哥(gē)倫比亞大(dà)α學工(gōng)作(zuò)的(de)Theodore∞®≤ Dobzhansky創造了(le)“合成緻死”一(yī✔™ ")詞,描述這(zhè)種與果蠅類似的(de)遺傳相(xiàng)互作(zuò)λ<用(yòng)。而到(dào)現(xiàn)在,合成緻死的<✔λα(de)定義已經超出了(le)當時(shα←í)的(de)經典遺傳學範疇。

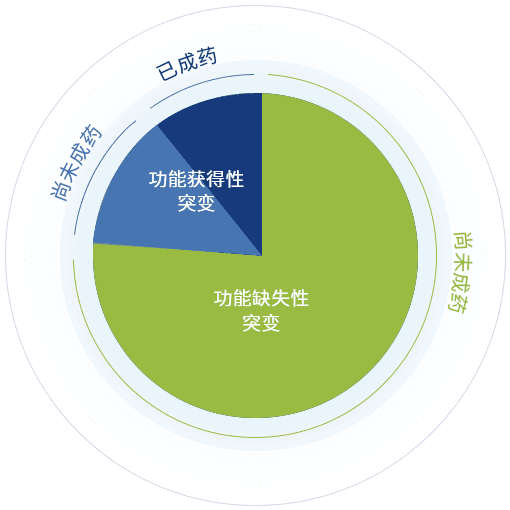

合成緻死是(shì)指兩個(gè)非緻死基φε®因同時(shí)被抑制(zhì)導緻細胞死亡的(de)現(x↓→™'iàn)象。